日本社会では高齢化が急速に進行しており、親世代と子世代が物理的に離れて暮らすケースが増えています。

都市部への転居や転勤、核家族化の影響により、親の生活を日常的に見守ることが難しくなっている家庭も少なくありません。

こうした状況下で、子世代が抱える大きな不安のひとつが「親の安否確認と生活支援をどう行うか」という問題です。

特に遠方に住んでいる場合、親が突然体調を崩したり、事故に遭ったりした際に迅速に対応できる体制を整えておくことが不可欠です。

しかし、見守りの方法は単なる安全確保にとどまらず、親の尊厳や自立を守るという視点も含めた、より広い意味での配慮が求められます。

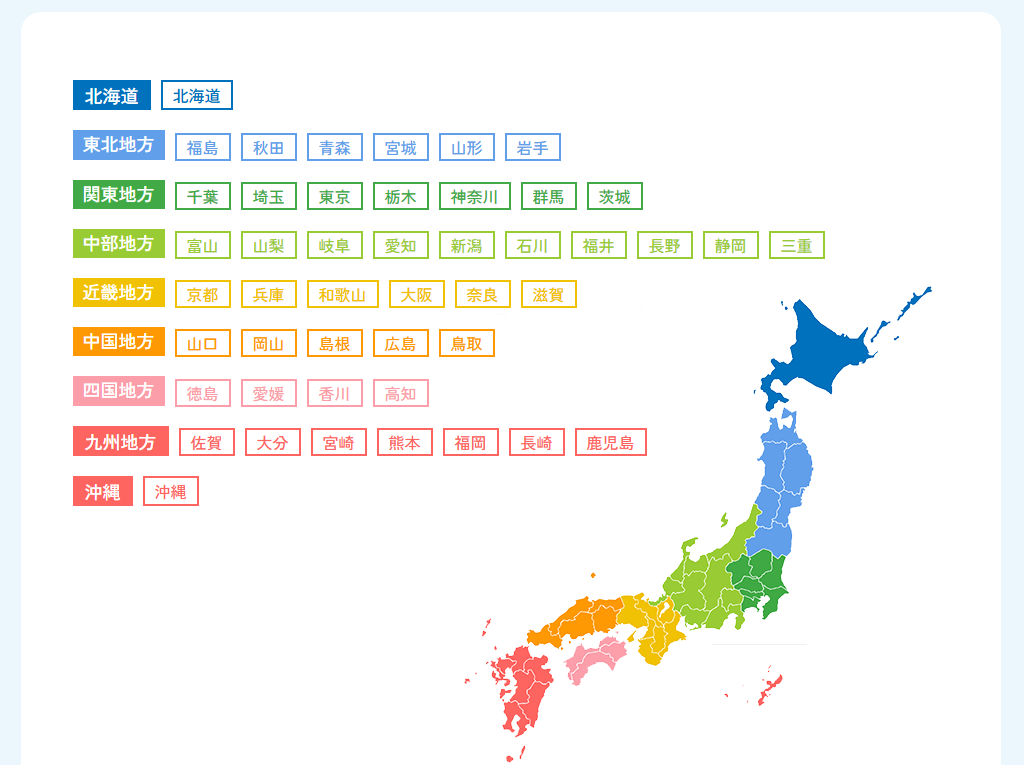

本ページでは、親の見守り手段を「機械的」「体面的」「直接的」「介護保険の利用」の4つに分類し、それぞれの特徴、選択基準、利用者の感想を踏まえながら、最適な見守りのあり方を探っていきます。

分類ごとの「見守り」手段

機械的な見守りパターン

機械的な見守りとは、テクノロジーを活用して親の生活状況を遠隔で把握する方法です。

センサーや通信機器、GPSなどを用いて、異常があれば即座に通知される仕組みが整っています。

代表的な例としては、緊急通報ボタンを押すことで警備会社や家族に連絡が届く「通報型」、室内の動きや温度変化を感知する「センサー型」、スマートフォンや専用端末で位置情報を確認できる「GPS型」などがあります。

これらの機器は、親が一人で生活している場合でも、子世代がリアルタイムで状況を把握できるという安心感を提供します。

特に、過去に転倒や持病の急変があった場合には、通報型やセンサー型の導入が有効です。

一方で、親が比較的健康で自立している場合には、位置情報の確認や簡易的な通報機能だけでも十分なケースもあります。

導入にあたっては、親のITリテラシーも重要な判断材料となります。

スマートフォンの操作が苦手な場合は、ワンタッチで通報できるシンプルな機器が望ましく、家族が遠隔で設定や確認できる機能があるかどうかも検討すべきポイントです。

また、月額費用や初期費用がかかるサービスも多いため、予算とのバランスを考慮し、必要最低限の機能に絞ることも選択肢のひとつです。

さらに、プライバシーへの配慮も忘れてはなりません。

センサーによって生活の細部まで把握されることに抵抗を感じる高齢者もいます。

監視されているような感覚が強いと、導入を拒否される可能性もあるため、事前に親の意向を丁寧に確認することが大切です。

利用者の声としては、「常に見守られている」という安心感が大きいという意見が多く、特に遠方に住む家族にとっては心理的な負担が軽減されるというメリットがあります。

ただし、親が機械の操作に不慣れな場合、導入初期に混乱や不安を感じることもあり、サポート体制の充実が求められます。

また、機械に過度に依存すると、家族が親の生活実態を把握しづらくなるという懸念もあります。

◇『機械的な見守り』サービスを提供している企業

・セコム株式会社

・ALSOK

・ヤマト運輸(ハローライト)

体面的な見守りパターン

体面的な見守りとは、宅配業者やサービス提供者が定期的に訪問することで、親の安否確認や生活支援を行う方法です。

郵便局の配達時に安否確認を兼ねるサービスや、宅配弁当の定期配達によって食事提供と見守りを両立するサービスなどが該当します。

この方法の特徴は、機械的な見守りに比べて「人との接点」があることです。

宅配員やスタッフとの会話が生まれることで、親の孤独感が軽減され、精神的な安定にもつながります。

特に一人暮らしの高齢者にとっては、定期的に人と接する機会があることが大きな支えとなります。

選択基準としては、親の生活リズムを把握できるかどうかが重要です。

定期的な配達があることで、日常の生活パターンが見えてきますし、食事や生活必需品が届くことで、生活の質も向上します。

また、栄養管理や買い物の負担軽減にもつながり、遠方に住む家族が間接的に支援できる点も利点です。

費用面では、サービスの契約条件や配送頻度、解約の柔軟性などを確認する必要があります。

長期的に利用する場合は、サービスの継続性や対応力も重要な判断材料となります。

利用者の感想としては、「人が訪れることで安心感がある」「生活が安定する」「プライバシーが守られる」といった声が多く聞かれます。

一方で、異常が発生した際の即時対応には限界があり、緊急時には別の手段を併用する必要があります。

◇『宅配弁当で見守る』サービスを提供している企業

・ワタミ

・コープ

・生協パル

直接的な見守りパターン

直接的な見守りは、家族自身が積極的に関与する方法です。

定期的な電話連絡や帰省によって、親の生活状況や体調を直接確認することができます。

最も人間味のある方法であり、親にとっても「家族が気にかけてくれている」という実感が得られる点が大きなメリットです。

選択基準としては、家族の生活状況や親の健康状態が影響します。

遠方に住んでいたり、仕事が忙しい場合は頻繁な訪問が難しいため、電話やオンライン面談などで代替することも考えられます。

親が自立している場合は、電話だけでも十分な見守りとなることがありますが、認知症のリスクがある場合や体調が不安定な場合は、直接訪問が不可欠です。

心理的な効果としては、家族の声を聞いたり、顔を見たりすることで、親の気分が明るくなり、食欲や生活意欲にも良い影響が出ることがあります。費用や時間の面では、交通費や宿泊費、移動時間などの負担が大きくなるため、頻度や方法を工夫する必要があります。

利用者の声としては、「親が安心してくれる」「生活の変化に気づきやすい」「家族の絆が深まる」といった肯定的な意見が多く、特に心理的なつながりの維持に効果的です。

ただし、遠方の場合は家族の負担が大きくなるため、他の手段との併用が現実的です。

介護保険利用の見守りパターン

介護保険を活用することで、専門的な支援を受けながら親の生活を見守ることが可能になります。

デイサービスや訪問介護などのサービスを利用することで、家族が直接関与できない時間帯でも、安心して生活を任せることができます。

特に、介護の専門知識を持つスタッフによる対応は、健康管理や安全面での信頼性が高く、親にとっても心強い存在となります。

選択基準としては、要介護認定の有無やサービスの提供地域、本人の希望などが影響します。

要支援・要介護の認定を受けることで、費用の一部が保険で賄われるため、経済的な負担を軽減しながら継続的な支援を受けることができます。

また、サービスの種類や頻度は柔軟に選べるため、親の状態や家族の都合に合わせたプランが可能です。

心理的な効果としては、第三者の介入により親が孤立感を感じにくくなり、生活のリズムや社会的なつながりが保たれる点が挙げられます。

デイサービスでは他の利用者との交流もあり、認知機能や精神面の維持にも効果が期待できます。

利用者の声としては、「プロに任せることで安心できる」「親が楽しそうにしている」「自分の時間も確保できる」といった意見が多く、家族の負担軽減と親の生活の質向上の両立が可能です。

直接的な見守りが難しい場合でも、介護保険を活用することで、継続的かつ安定した支援体制を築くことができます。

見守り手段の組み合わせの重要性

単独の見守り方法では、親の安全、生活支援、心理的安心、専門的な支援のすべてをカバーすることは難しいのが現実です。

〇機械的な見守り

「緊急時の対応」に優れていますが、孤独感の軽減には不十分です。

〇体面的な見守り

「生活支援に効果的」ですが、即時対応には限界があります。

〇直接的な見守り

「心理的なつながり」を強化できますが、家族の負担が大きくなります。

〇介護保険の利用

「専門的な対応」が受けられますが、年齢制限や不満の残る審査結果になる場合があります。

したがって、複数の手段を組み合わせることが理想的です

複数の見守り手段を組み合わせることで、親の安全確保だけでなく、生活支援や精神的な安定までを包括的にサポートすることが可能になります。

たとえば、毎日の電話連絡に加えて週に一度の宅配弁当サービスを利用し、さらに緊急通報ボタンを設置することで、日常的なコミュニケーションと生活支援、そして緊急時の対応をすべてカバーすることができます。

また、月に一度の帰省に加えてセンサー型の見守り機器を導入し、位置情報アプリで外出時の安全も確認できるようにすれば、親の生活の質を保ちながら、家族の安心感も高めることができます。

こうした組み合わせは、親の健康状態や生活環境、家族の居住地や仕事の状況に応じて柔軟に設計することが重要です。

利用者視点での選択ポイント

見守り手段を選ぶ際には、親の健康状態や生活リスクを正確に把握することが第一歩です。

高齢で持病がある場合や、過去に転倒歴がある場合には、緊急通報機能やセンサー型の見守りが不可欠です。

一方で、比較的健康で自立している親の場合には、定期的な電話や宅配サービスだけでも十分な見守りとなることがあります。

次に、親自身の希望を尊重することが大切です。

機械的な見守りに対して抵抗感を持つ高齢者も少なくありません。

監視されていると感じることで、精神的なストレスを抱える可能性もあるため、導入前に親の意向を丁寧に確認し、納得のうえで進めることが望まれます。

また、家族の負担も考慮する必要があります。

遠方に住んでいる場合や、仕事や育児で忙しい場合には、頻繁な訪問が難しいこともあります。

そのような場合には、機械的な見守りや体面的なサービスを活用し、家族の負担を軽減しながら親の安全を確保する工夫が求められます。

費用と継続性のバランスも重要なポイントです。

見守りサービスは長期的に利用することが前提となるため、無理のない範囲で継続可能なサービスを選ぶことが必要です。

初期費用だけでなく、月額料金や契約条件、解約の柔軟性なども確認しておくと安心です。

単独の手段に頼るのではなく、複数の方法を組み合わせることで、より包括的な見守り体制を構築することができます。

親の状態や家族の状況に応じて、機械的・体面的・直接的な手段を柔軟に組み合わせることが、最も効果的な見守りにつながります。

利用者の感想と捉え方

実際に見守りサービスを導入した家庭からは、さまざまな感想が寄せられています。

まず、通報型やセンサー型の機器を導入することで、離れて暮らしていても「何かあったらすぐに知らせてもらえる」という安心感が得られるという声が多く聞かれます。これは、家族にとって大きな心理的支えとなり、日常生活の中での不安を軽減する効果があります。

また、宅配弁当や体面的なサービスを利用することで、親の食事や生活が安定し、健康維持にもつながるという意見もあります。

特に栄養バランスの取れた食事を定期的に届けてもらえることは、高齢者の健康管理において非常に有効です。

さらに、電話や遠隔見守り、宅配サービスを組み合わせることで、家族の負担を減らしつつ、親の安全を確保できるという点も評価されています。

忙しい日常の中でも、安心して親の生活を見守ることができるというのは、子世代にとって大きなメリットです。

そして、定期的な電話や帰省は、親の孤独感を軽減し、精神面の安定に大きく寄与するという感想も多く見られます。

家族の声を聞いたり、顔を見たりすることで、親が安心し、気持ちが明るくなるという効果は、機械的な見守りでは得られない人間的なつながりの力です。

まとめ

離れて暮らす親の見守りは、単なる安全確保にとどまらず、生活支援や心理的安心も含めた総合的な判断が求められます。

機械的な見守りはリアルタイムでの安全確認に優れており、緊急時の対応に効果的です。

体面的な見守りは、生活支援と心理的安心を提供し、親の生活の質を高める役割を果たします。

直接的な見守りは、親の孤独感を軽減し、家族との絆を維持するうえで非常に有効です。

最適な見守り方法は、親の健康状態、生活環境、家族の居住地や仕事の状況、費用面、心理的負担などを総合的に考慮し、必要に応じて複数の手段を組み合わせることです。

親の尊厳を守りながら、安心できる生活環境を構築することが、長く自立した生活を支える鍵となります。

今後ますます高齢化が進む日本社会において、こうした見守りのあり方は、家族の在り方そのものを問い直す重要なテーマとなるでしょう。

親と子が離れて暮らすという現実の中で、いかにして「つながり」を保ち、支え合うか……その答えは、テクノロジーと人間的な関係性の両方を活かした、柔軟で思いやりのある見守り体制の中にあるのかもしれません。

掲載をご希望の施設様

掲載をご希望の施設様 介護

介護 介護用具

介護用具 運営会社

運営会社